Al despertar esa mañana en la enfermería del anexo, lo primero que empecé a planear fue la fuga, en silencio observaba los movimientos de los servidores, el encargado de la llave, el primero de la puerta, el chingón de la cocina y por supuesto al chicarcón que era el director del grupo.

Tambien puede interesarle Enchanclado (Parte I)

A los cinco días en enfermería me dieron de alta y me pasaron a dormitorios. Ya tenía el privilegio de pasearme por el chiquero, como le llamaban al lugar; inmediatamente supe lo que era trapear de a carrito y hasta unos patos me aventé por toda la sala de juntas, lugar donde pagaría todas las drogas que había pedido riendo.

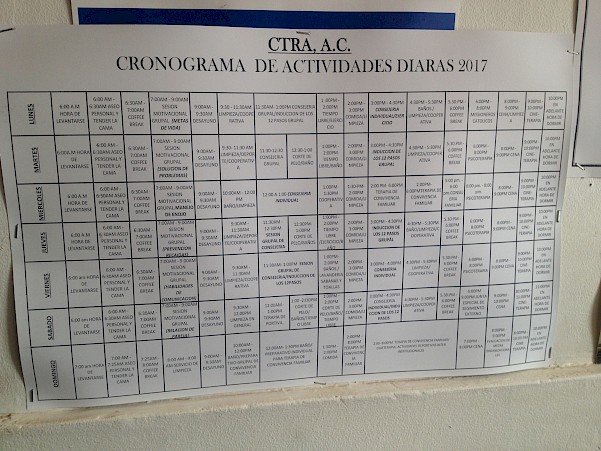

La dinámica del día no era lo mío, despertar a las seis de la mañana y bañarte con agua fría, después bajar a la sala de juntas a la primera junta del día, a las nueve venía el rancho, un té y un pedazo de pan duro era el desayuno; luego otra junta, otra junta, otra junta, hasta que llegaban los frijoles con gorgojos o la sopa de pantano que se elaboraba con toda la merma que se recogía en la central de abastos; después otra junta, luego otra y otra más hasta las 11 de la noche que servían nuevamente el bolillo con té.

Para tener privilegios lo primero que había que hacer era ganarme la confianza de los padrinos, no molestias, no desmadres, si solidaridad con la agrupación; el comportamiento era parecido a la pinta, sólo que aquí no había consumo de drogas, sólo ansiolíticos y benzodiacepinas para contener el ansia. No había mamá de dormitorio pero sí encargado del área, no había custodios pero sí banderas y sombras, no había mochadas pero si pasaban a pedir la séptima cada que acababa una junta.

Todos atentos a la catarsis en las juntas y yo ideando cómo chispar de ahí, no perdía detalle de cada uno de los movimientos de los servidores y los encargados. A las siete llegaba el chicarcón y era la primera vez que se abría la puerta, a las 7:15 la primera caravana que salía a pedir donativos a las panaderías cercanas, a las 9 estaban de vuelta y se volvía abrir la puerta nuevamente; la hora adecuada estaba entre las seis y las siete de la noche del día jueves que se relajaban las actividades del grupo. Poco a poco fui juntando y organizando el motín, sólo necesitaba guerreros que se quisieran aventar la bronca, muchos no quisieron entrarle, unos porque ya estaban por cumplir los tres meses de rigor en el anexo, otros por experiencias fallidas pasadas, se hablaba que cuando intentas fugarte y no lo consigues te castigaban enviándote a un Rebaño Sangriento o cualquier grupo similar, como los Factor X o los Alfa; se hablaba de que si llegabas a esos lugares era porque te habías ganado la beca por ingobernable y al parecer no eran leyendas, decían que si te pescaban te aplicaban las chidas para castigarte, te colgaban de ballet, alacrán o de pescadito, incluso se hablaba de otros lugares más lúgubres que le llamaban las catacumbas y que te daban chance de conocer Oaxaca bien recomendado.

Un mes después de anexado se presentó la oportunidad de dar el salto. Esa tarde le dieron confianza al Roñas para ir a las tortillas, y ese compa ya no regresaría. Quedamos cinco anexados, éramos los que habíamos planeado la fuga y el momento había llegado, el Rizos, el Negro y el Gordo iban hacer la avanzada, el Pájaro y yo someteríamos al encargado de las llaves con las puntas que hábilmente habíamos fabricado. Sabíamos que si fallábamos nos esperaba la madriza de nuestras vidas. La clave, desmadrar a la pieza más hábil de los servidores que fungían como guardias. ¿Cómo? el Roñas era el encargado de aplicar el cloroformo, ese putazo no podía fallar, era la llave a la calle otra vez, el final de la tortura, el alto a la humillación, el fin de las aplicaciones y castigos. Esta vez era nuestro acto de catarsis, una salida a la frustración acumulada en las interminables juntas, era alejarnos del famoso rancho y su caldo de calcetín, del puto trabajo sin goce de sueldo, que “para que valoráramos” decían los padrinos, entonces inició la película.

El putazo fue certero, el Chango yacía en el suelo y los ojos de incredulidad de los demás servidores no daban crédito, inmediatamente sujetamos a sus tres ayudantes con la misma cinta gris con que nos amarraban. El de la puerta, al ver que era en serio la cosa, se echó hacia atrás y los demás internos pa dela, era la oportunidad de sus sueños; el primero de anexo al ver a su lugarteniente en el suelo sólo balbuceo que estaba dado y pedía paz, nos aventó las llaves y dijo que no le vaciáramos el centro, pero eso ya estaba en el plan.

Todo cuadró, no estaban el director ni sus secuaces, y de cinco que éramos al inicio ahora ya rebasábamos los diez, todos ya estaban armados con palos, fierros y todo lo que pudiera hacer daño, no tuvimos defensa en contra, salimos a la calle y les abrimos la puerta a los casi 100 cabrones que ahí vivíamos, el putazo iba ser directito al bolsillo del Chicarcas, justo donde más les duele.

Salimos a la calle y todos mostraban felicidad en sus rostros, algunos aprovecharon la oportunidad y se llevaban lo que podían, otros corrían apresurados, yo inmediatamente me fui al botiquín y agarré todas las clonas y ansiolíticos que acostumbraban, caminé a la calle y apenas pude compré una chela para el explote. Avancé hacia el barrio, caminé en dirección a la conecta y me perdí por las calles de Iztapalapa, buscaba una canala para ponchar y volver a reincidir.